ニット帽子を船員さんに届けています

社会活動委員会より:

船員司牧のためのニット帽子を神戸マリナーズセンターに届けています。

最近はSNSを利用する船員さんが増え、マリナーズセンターを訪れる機会が少なく

なったそうですが、手編みのニット帽はとても人気があるそうです。

年間を通じてこの活動を継続していますので、編んでいただける方、ご協力よろしく

お願いいたします。また、石鹸・髭剃り(ホテルのアメニティグッズなど[未開封])も

提供していただけましたら大変助かります。

教会ロビーに箱を用意しております。

(宅配・郵送では受け付けておりません)

教会学校より2020/09/27

教会学校より2020/09/20

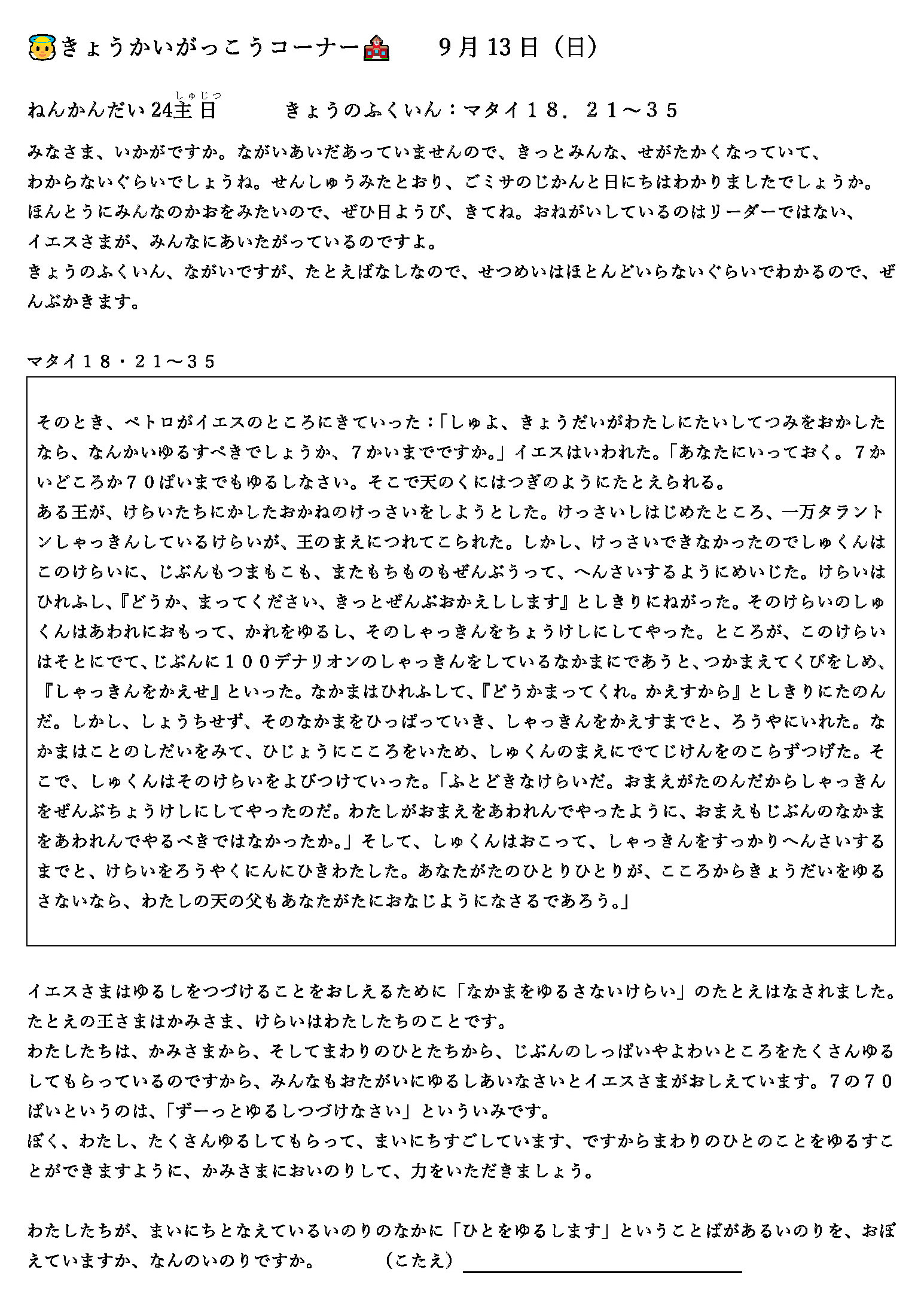

教会学校より2020/09/13

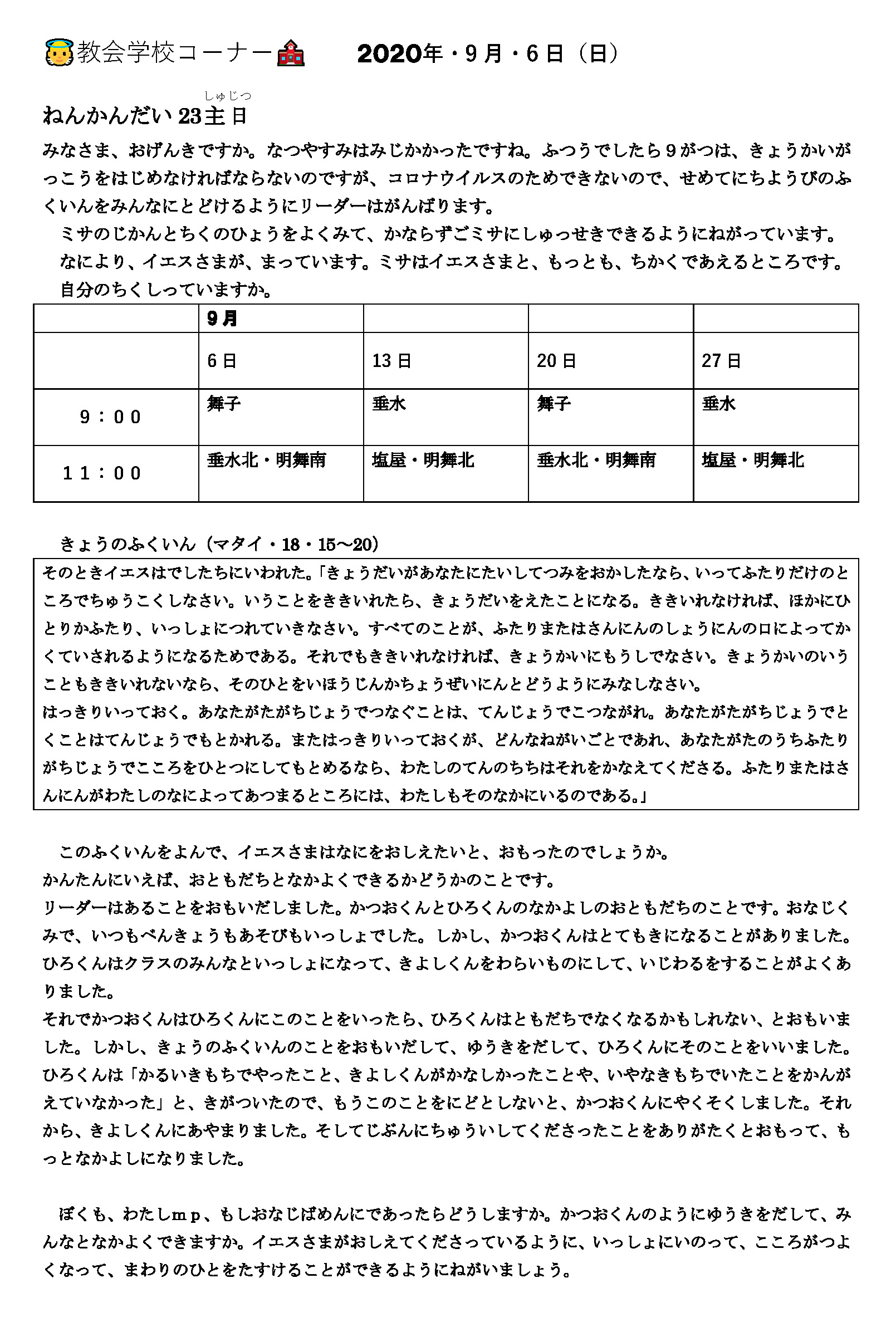

教会学校より2020/09/06

「野宿者支援の物資提供」にご協力お願いいたします。

CTVネットより:

「野宿者支援物資提供」にご協力お願いいたします。

≪クリーニング済のもの≫ 毛布・寝袋・タオルケット・こたつ布団・夏掛け布団

≪男性用のみ≫ Tシャツ・ポロシャツ・リュックサック(肌着・女性用・子供用は集めていません)

※いただいて嬉しい品物を差し上げたいと思います。クリーニング済で、シミ・ほつれ・ボタンが

取れていないか、ご確認お願いいたします。

教会ロビーに箱を用意しております。締め切りは 8月23日(日)です。

(郵送・宅配便などでは受け付けておりません。)

後藤神父様が帰天されました

2020年8月4日

カトリック垂水教会 信徒の皆様

担当司祭:林 和則

後藤神父様が帰天されました

大阪教区司祭 パウロ三木 後藤進神父様が、2020年8月3日(月)午後6時35分にガラシア病院において帰天されました。死因は、肺ガンとのことです。79歳のご生涯でした。

後藤神父様は、2013年から2017年まで、私たちの神戸西ブロックで協力司祭として、働いてくださいました。垂水のミサもたびたび司式されておられるので、皆さまにとって、馴染みの深い、たくさんの思い出のある神父様だと思います。

なお、新型コロナウイルス感染防止のために通夜は行われず、葬儀ミサ・告別式は8月7日(金)午前11時より、カテドラルで前田大司教様司式で行われますが、後藤神父様のご親族と司祭団のみで執り行われますので、皆さまは参列することはできません。

また教区では、金曜日まで、ご遺体をカテドラルのエントランス右側の部屋に安置し、弔問は可能としていますが、大阪、兵庫でも、感染が拡大している折柄、県外への移動を避けるために、どうぞ、ご自宅でお祈りされますように、お願いいたします。

教区からFAXで送られてきた訃報は、聖堂ロビーに掲示いたします。

また、教区のホームページ(http://www.osaka.catholic.jp)からもご覧になれます。

飾らない、気さくな方であった後藤神父様の、神のみもとでの永遠の安息を、お祈りいたしましょう。

祈りのうちに。

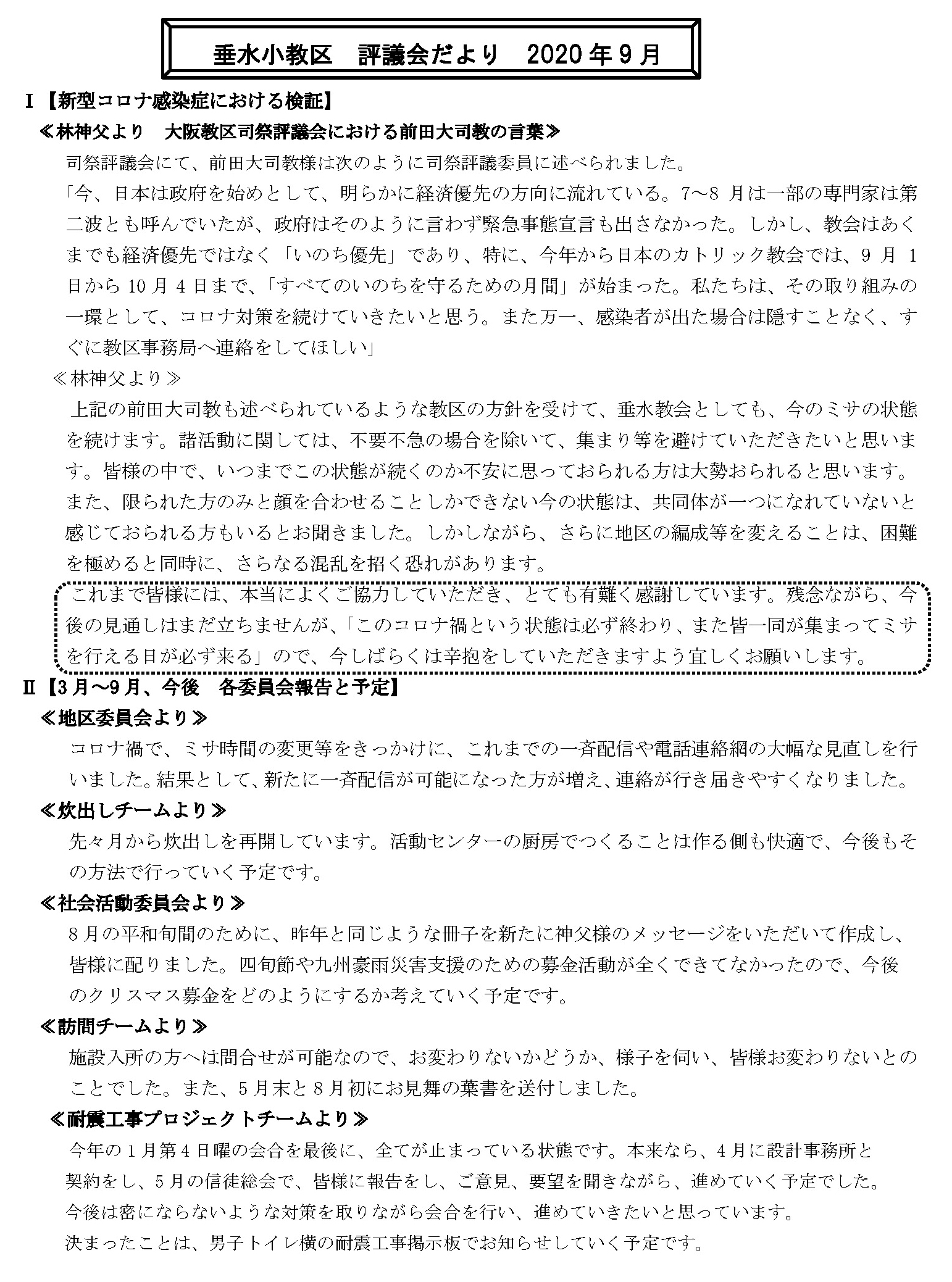

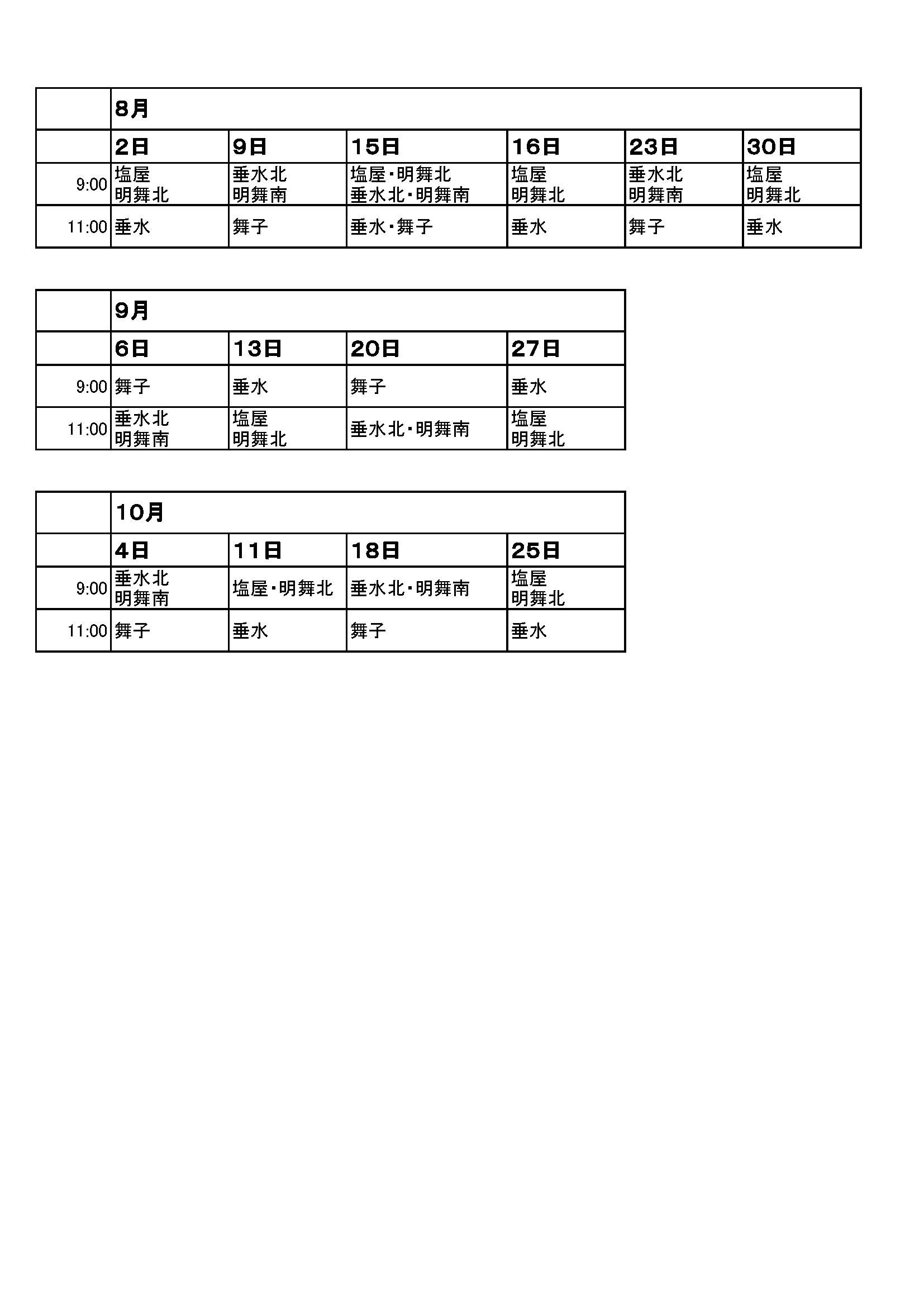

地区別 ミサ時間 8月~10月

伊万里トラピスチヌ修道院のクッキーの申し込みは終了しました

7月19日(日)に申し込みは終了しました。

商品は代金引き換えで、7月26日(日)8月2日(日)にお渡しします。