2021年6月20日

カトリック垂水教会 信徒の皆様

担当司祭:林 和則

6月27日よりミサを再開いたします

+主の平和

政府は兵庫県に出されていた緊急事態宣言を本日6月20日をもって解除することを決定いたしました。これに伴い前田大司教様より18日付のFAXで「新型コロナウイルス感染症にともなう措置(第12次)」が送られてまいりました。

以下に一部省略したものを掲示いたします。なお、全文は教区のホームページ(http://www.osaka.catholic.jp)でご覧になれます。

『教会は、神の国の建設のために司祭・修道者・信徒がともに歩んでいく神の民の集まりです。新型コロナウイルス感染症の拡大に一定の歯止めがかかりつつありますが、ワクチンの普及などによる終息までにはまだまだ時間がかかると思われます。したがって、教会に皆が集う信仰生活が通常の形にもどるのもまだ先のことでしょう。それまでの間、段階的に自粛措置が解除されてくる中で、日本社会全体で取り組む新しい生活様式に合わせながら、教会も歩んでまいりましょう。

大阪府、兵庫県に発出されていた緊急事態宣言は6月21日より解除され、引き続いてまん延防止措置が取られます。関係自治体による指針が発表される場合は、基本的にそれに従ってください。

大阪教区といたしましては、公開ミサの中止を解除いたしますが、小教区・修道院・施設によって、地域の事情、集まる人数の規模や構成などが大きく異なりますので、それぞれの責任者が事情に合わせて、公開ミサの形態など最終判断をしてください。詳細については、下記の対応を参考にして下さい。

-

1. 小教区での主日ミサについて

a) 基本対策(手指消毒、マスク着用、換気、連絡先把握、歌わない、発声をなるべく控える、可能なら2メートル少なくとも1メートルの距離をとって座る、などに加えて入堂時に検温をする)を徹底してください。

b) ミサの司式者や奉仕者も、ミサ中はマスクを着用します。ただし、聴覚障がい者や高齢者に配慮して、説教台が会衆から2メートル以上離れている場合、説教中はマスクをしなくてもかまいません。

c) 主日のミサにあずかる義務は、教区内のすべての方を対象に免除しますので、ミサに出席するかどうかは各自でご判断ください。なお、自分の小教区で公開ミサが行われない場合、他の小教区のミサに行くことはしないでください。

d) (省略)

e) (省略) - 2. (省略)

- 3. ミサ以外の集まりが必要な場合は、少人数に限ること、飲食をしないことなど感染防止対策を徹底して行ってください。

誰もが感染者となる可能性、あるいはすでに感染者である可能性があることを忘れずに行動しましょう。同時に、どのような状況にあっても信仰と希望を失わず、いっそう配慮を必要としている弱い立場の人々に心を向けて過ごすようにいたしましょう。』

以上の大司教様からの通達に基づき、垂水教会では公開ミサを再開いたします。

- 1. 平日のミサは22日(火)より再開します。7時半からでこれまでのように火曜日から土曜日で行います。

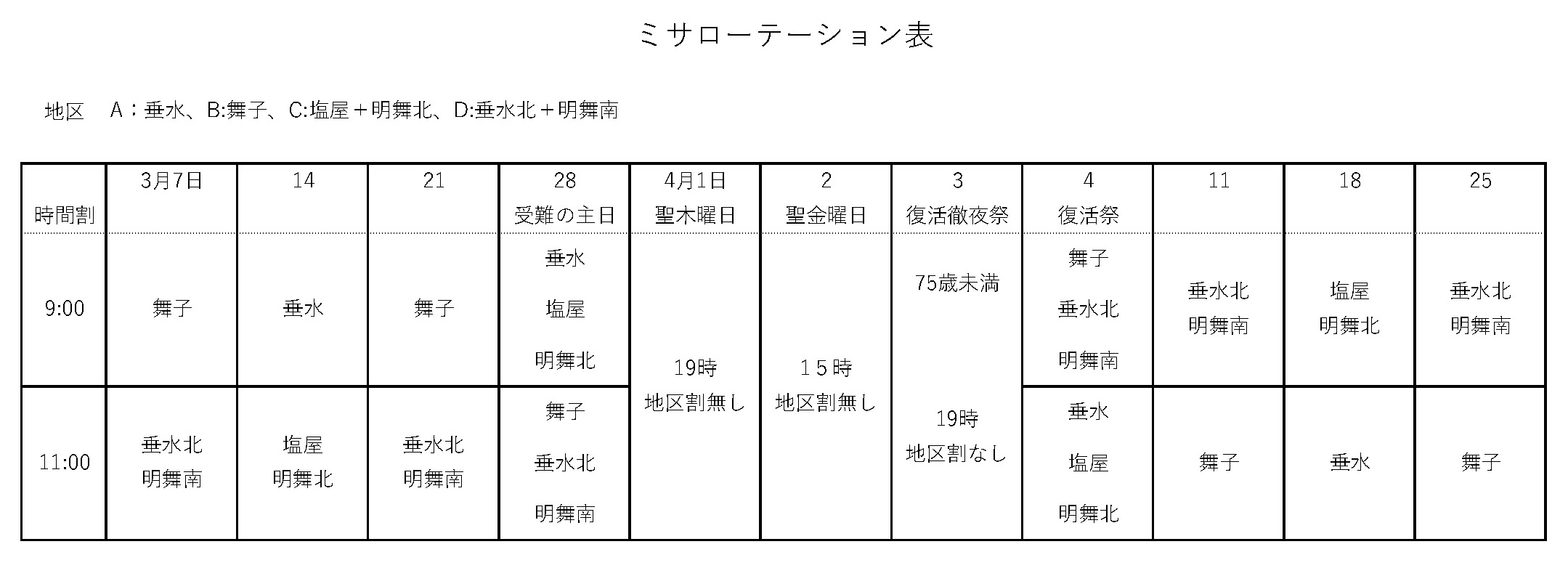

- 2. 主日(日曜日)のミサは27日より再開します。これまでのように地区別で9時と11時の2回に分けて行います。

- 3. 8月の主日のミサは熱中症対策のために、10時からのミサ一回のみで行わせて頂きます。なお、15日(日)の「聖母の被昇天」のミサは、垂水教会の保護の聖人の日でもありますので二回、行います。

- 4. 聖堂は21日(月)より開放いたします。聖体訪問は個人または少数で、聖堂内はもちろん、聖堂外でも会話は控えるようにお願いします。

- 5. 駐車場の使用に際しては、従来から決められている通り、必ず駐車票(事務所で発行)をフロントガラスに掲示するようにしてください。それがなく運転者が教会敷地内に不在の場合は警告の張り紙を貼らせてもらう時があります。

- 6. 初聖体式を6月27日の主日の11時のミサで行います。ただ、ご家族のほかは、指定された地区以外の方が参加することはご遠慮ください。

- 7. ミサに来られるに当たってはこれまで通り、ご家庭での検温、聖堂に入る前の手洗い、消毒などを徹底するようにお願いいたします。

- 8. 新たな教会維持献金のための封筒を皆さま各自のトレイに入れています。お受け取りください。

6月27日~8月ミサローテーション表

| 6月27日 | 7月4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 9時 | 塩屋 明舞北 |

舞子 | 垂水 | 舞子 | 垂水 |

| 11時 | 垂水 | 垂水北 明舞南 |

塩屋 明舞北 |

垂水北 明舞南 |

塩屋 明舞北 |

| 8月1日 | 8日 | 15日 被昇天の聖母 |

22日 | 29日 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 9時 | 舞子 垂水北 明舞南 |

||||

| 10時 | 垂水北 明舞南 |

舞子 | 塩屋 明舞北 |

垂水 | |

| 11時 | 垂水 塩屋 明舞北 |

ミサは教会共同体の中心であり、共同体を創り、生かし、私たちを絶えず新た、にしてくださる、神がキリストの死と復活を通して与えてくださった、汲み尽くすことのできない恵みに満たされた命と救いの泉です。このミサが再開できるようになった恵みを神に感謝いたしましょう。ミサと共に生きる日々をまた始めましょう。ミサの恵みを生きることによって、私たちは神の子の命を育み、生きることができるのです。

祈りのうちに